宅建で出題され得る計算問題1 相続

相続、報酬額、建蔽率・容積率 うち相続について

法定相続分(民900)

配偶者と子:配偶者1/2 子全員で1/2

配偶者と直系尊属:配偶者2/3 直系尊属全員で1/3

配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4 兄弟姉妹全員で1/4

遺留分(同1042)

相続財産の1/2に法定相続分の割合を乗ずる

相続計算問題で気をつけるべき点としては、

・片親の兄弟姉妹は両親の兄弟姉妹の1/2(同900-4)

・養子・養親は実の親子同様(同809)

・胎児は、相続に関しては既に生まれたものとみなす(生きて生まれた場合に限る)

・連れ子に原則相続権は無い

・兄弟姉妹には遺留分請求権がない

ぐらいでしょうか。もっと言えば、寄与分だの特別縁故者だのが登場しますが、宅建の相続計算問題としては出題されたことはありません(平成1年~)。

相続に係る問題は、承継によって不動産に係る権利が移動する可能性が低くないためか、頻出傾向です。

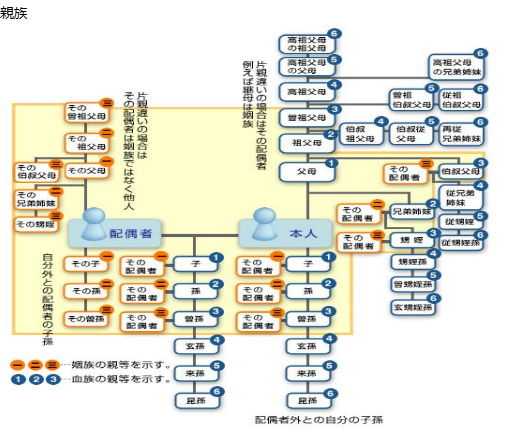

代襲相続については、兄弟姉妹の代襲は甥姪までとメモしてあります。(同901-2)

直系卑属の場合はどんどん子孫にバトンが渡されていくようです。(同901-1)

法901-1は直系卑属について書かれてます。直系卑属とは子や孫に限りません。一方、法901-2は”兄弟姉妹の子”と半名指しですね。

胎児の相続能力については、総則において、私権は出生時から享有する(同3)とありますので、例外的扱いです。同様に、損賠請求権も有してます。(同721)

根本的な定義

親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(同725)

6親等なんて、ぱっと答えられる人は私を含めほとんどいないでしょう。 血族の親の筋で言えば高祖父母の祖父母との事で、血族の子の筋で言えば昆孫(こんそん)らしいです。眩暈がします。読み方も調べないとわかりません。

例えば相続開始時には生きていたが、遺産分割が完了するまでに死んでしまったというケースは”数次相続”と言います。

他、

再転相続:1次相続の熟慮期間満了前に相続人が死亡

相次相続:1次相続から10年以内に相続人が死亡

があります。

相続の熟慮期間とは”知った時から3か月”のアレです(同915)。この間に単純承認・限定承認・放棄を選ぶわけです。

相続の一般的効力(同896)として、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとのことですが

例外として、一身専属の権利(民法上の代理権、配偶者居住権等)は原則として承継されません。(同896)

一身専属にあたるものの他、一身専属にあたるとされているものも存在し、その一つに公営住宅の使用権があります。

一般的な賃貸借契約と違い、当然には承継されず、自治体によっては要件を満たす事での承継を認めているようです。