民法 意思能力 行為能力 責任能力

意思能力についての条文は実は新設とのこと

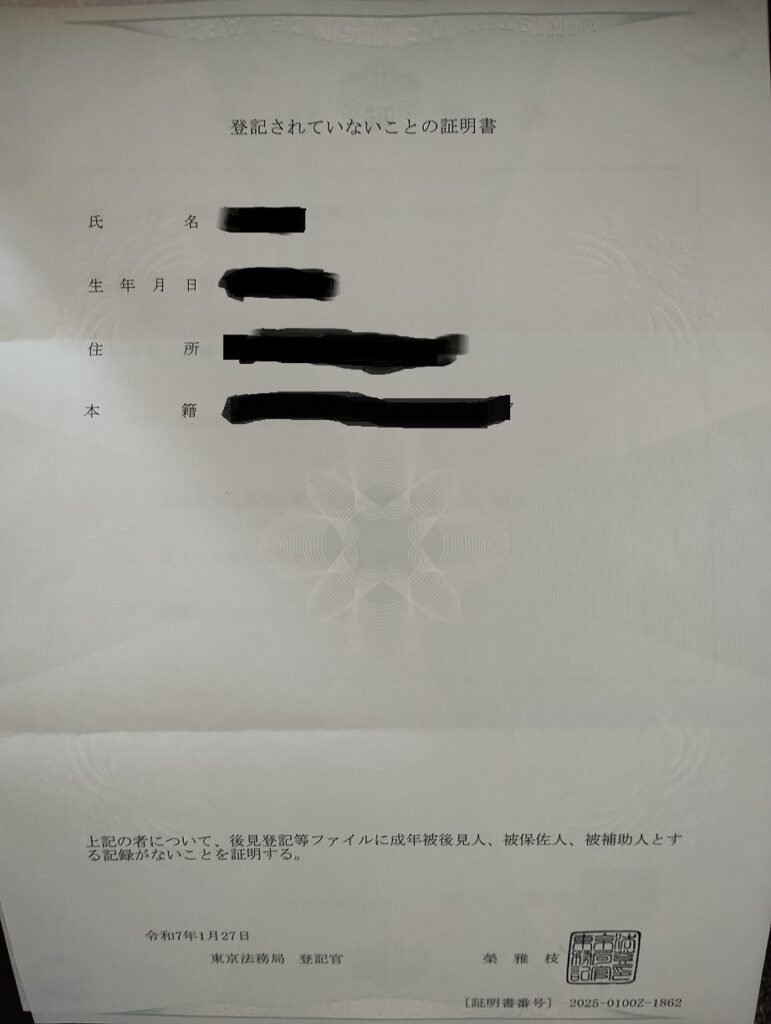

登記されていないことの証明書とは、法務局発で、後述の各制限行為能力者(未成年を除く)として登記されていない事を証明するものです。

オンライン申請可能です。郵送してくれます。但しオンライン申請の場合は東京法務局への申請となります。

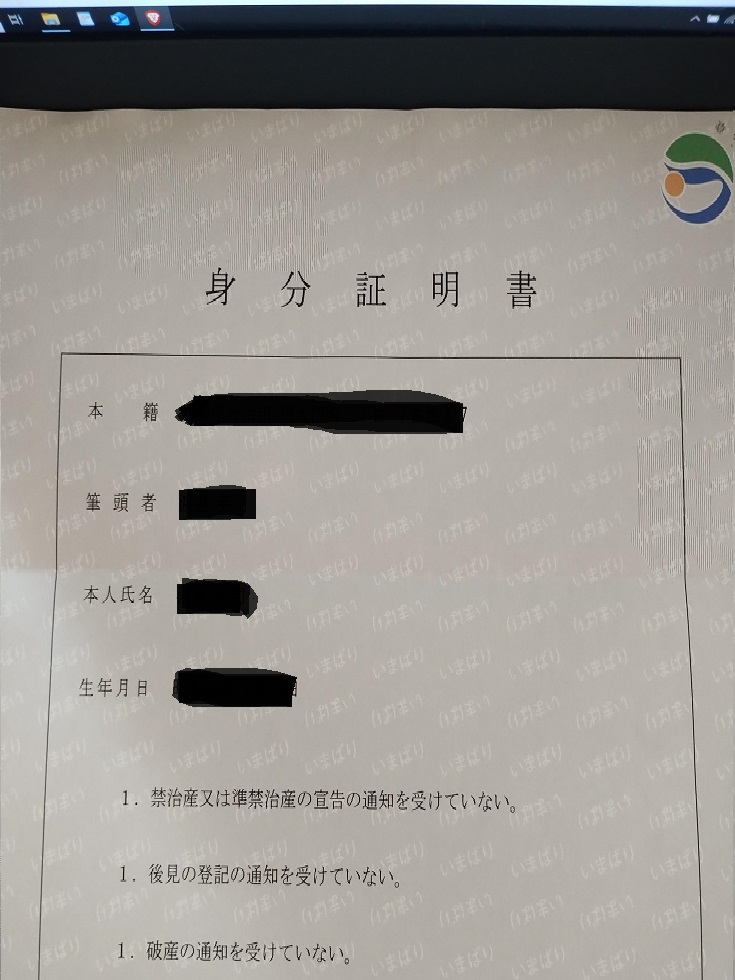

身分証明書とは、市等発で、被後見、キンチ等、破産に該当しないという証明書です。

私の市ではオンライン申請可能でした。郵送してくれます。

禁治産者・準禁治産者は現行民法から削除されてます。

業免許も宅建士登録も、破産して復権を得ない者は欠格事由に該当します(業法5、同18-1-2)。

破産法255に”復権”という文言が明記されています。復権するとは

・免責許可の決定が確定した時

・破産債権者の同意による破産手続廃止(同218)が決定した時

・再生計画認可(民事再生174)の決定が確定した時

・破産手続開始の決定後、詐欺破産の罪(同265)について有罪の確定判決を受けることなく10年経過した時

との事です。

破産手続の申立てをし(破産15)、裁判所が手続開始の決定(同30)をした時から上記各号に該当するまでの間を”復権を得ない”状態と言えます。

免責許可の申立(破産248)については、その合憲性について判例六法に記載があります。

・免責制度の趣旨は破産者の更正にあり、借金を踏み倒す事は債権者にとって不利益であるが、免責を認めなければ債務者は資産状況を隠し、

最悪の結果となり得、これは債権者をも害する場合が少なくない。これらの点から見て、免責規定は憲29に違反するものでない。(最大決昭36.12.13)

また、免責不許可事由としては、射幸行為(ギャンブルで浪費)等が下級審において判決されています。

私が第一学生(第二学生時代もあるのでわかりやすくしました)時代から意思能力・行為能力について聞いた覚えがあるのですが、意思能力に関する事項が条文に明記されたのは意外な事に改正後民法からのようです。

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。(民3の2)

これ、2024年度試験の第1問に出題されてます。総則ですから前述の民法3原則同様、超絶基本事項です。

意思無能力とは、低年齢(概ね幼児)であったり、重度の痴呆等であったりでしょう。

意思無能力の効果としては、問答無用で無効になるということです。取消を得ではありません。無効です。

制限行為能力者としては、被後見人・被保佐人・被補助人・未成年者があります。

未成年とは18歳未満の事です(同4)。原則、法律行為をするにあたって法定代理人の同意が必要になります。

法定代理人とは親、未成年後見人、成年後見人の事です。

また、未成年者については、その他制限行為能力者には無い”責任能力”という概念があります。(同712)

事理弁識能力が、物事の道理、道筋が理解できる知能を言うのに対し、責任能力とは法律上の責任を弁識するに足る知能のことです(大判大6.4.30)。

但し、あくまでも他人に損害を加えた場合においてです。

他制限行為能力者の大雑把な特徴としては、被後見人は日用品を買う程度しか自己でできません(同9)。事理弁識能力を欠く常況の人です。

被保佐人=事理弁識能力が著しく不十分な人は、自己でできる事が少し増えます。

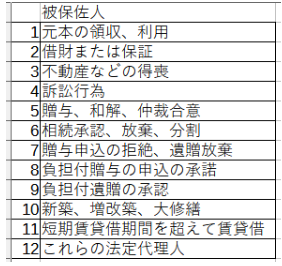

下表にある行為については保佐人の同意が要ります。同意が必要という事は、被保佐人に提案権はあるという事です。

被補助人は、事理弁識能力が不十分な人です。まず、後見・保佐と違うのが、被補助人認定に本人の同意を必要とする(同15-2)点です。

また、補助人の同意を必要とする行為についてもセルフです。本人の同意が必要です(同17-2)。 従って、相手方にとっては、一見、その行為に補助人の同意がいるのかいらないのかわかりません。

これについては、登記事項証明書(補助)の別紙目録に、設定された代理権や同意権が記載されているようです。

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/000128567.pdf

これら制限行為能力には代理(同99~126)が関わってきます。催告だの、追認だのが。

被後見人には2種類あります。成年被後見人と未成年被後見人です。うち、未成年被後見人については、親権を行う者がいない時または親権を行う者が管理権を有してない時です(同838)。