継続的給付を受けるための設備の設置権等(改正後民法新設)

相隣関係(民209~238)内にこれが新設された経緯に関する考察

この条文(同213の2)、数年前に施行となっています。内容は、土地の所有者が権原のある土地のみではライフライン(電気、ガス、水道)を引き込めない時は

必要な範囲で他人の土地にその設備を設けたり、他人が所有する設備を使用しても良いとのことです。

この権利を行使する前に、あらかじめ関係者にそれを通知する事などの条件がついています。

なぜこのような条文が新設されたのでしょうか。

建築物、わかりやすく言うと”家”を建てるためには建築基準法(以下「建基」)上、原則幅員4m以上の道路に2m以上接してないと許可がおりません。(建基42、43)

“道路”には色々な定義がありますが、ここに言う”道路”とは建基上の道路とします。

4mに満たない道でも建基上の”道路”と看做されたり指定されたりすることも少なからずあります。(同42)

ここは物件調査において相当重要な部分でしょう。下手すると再建築不可物件かもしれませんので。

一定の要件を満たすことで市に”この道を道路として指定します”とお墨付きをもらった、いわゆる位置指定道路ですが、

あくまでも建基法上の道路と指定されただけで、所有権という見地では、私道は私道です。

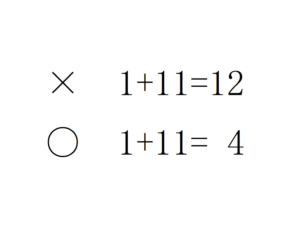

仮に自宅前の道路が他人所有だった場合、改正前民法ですとライフラインをひくための掘削等工事について

その所有者の承諾が必要だったという事です。それが少なからず争いの種になってきたことから

民213の2が新設されたんだと想像する事ができます。

前面道路所有者が工事に対しNoと言えば何もできなくなるという事態に対する民法の新回答と言えます。

マップを見たついでに、方角ぐらいは押さえておきましょうか。

手元にある地積測量図と照らしたところ、上記mapの右上方向が北です。

住宅街においては日当たりも重要なポイントとなるでしょう。

住宅地の日照を確保するためというか、自己が生やした日影の、隣地への干渉を防ぐための規制があります。

道路斜線規制、隣地斜線規制、北側斜線規制、日影規制等です。

低層住宅街だとさらに外壁規制や絶対的高さ規制も絡んできます。

宅建士試験過去問によると、これらの規制が問題として出る確率は低い(2024年度は天空率緩和が出ましたが)ですが、

実は常に気にしなければいけない諸規制です。

(*あくまでも平成元年から2024年までの出題確率であって、今年以降どうなるかについては不知とします。)

重説の制限法令関連において当然説明しなきゃならないし、その前に、当該物件がそういう規制に引っかかっているのかの

調査をしなければなりません。

0と1との間隔は相当広いです。

おもちゃ物件(失礼)をいじり倒す事によって0が1になります。

Do It Yourself right now.